Eine Pädagogik des Scheitern - Warum unser Bildungssystem das Phänomen tabuisiert

Das ist der vollständige Beitrag zur Pädagogik des Scheiterns in der NZZ vom 24.01.2026

Niederlagen, Misserfolge, Versagen – oder wie auch immer Scheitern im Bildungssystem bezeichnet wird – wer will denn schon darüber reden? In Schule und Ausbildung sind Gewinner erwünscht, nicht Verlierer. In einem Vorstellungsgespräch fragt niemand, wo man überall gescheitert ist, sondern nach den persönlichen Erfolgen.

Wer trotzdem scheitert, ist selbst schuld. In unserer Leistungsgesellschaft lassen sich Niederlagen durch Optimierung beseitigen. Deshalb ist die Überwindung des Scheiterns en vogue. In Lebenshilfebüchern, die ans Management, aber ebenso an Otto Normalverbraucher adressiert sind, wird «Die Kunst des Scheiterns» oder das «Scheitern als Chance» gelobt. Viel differenzierter tut dies der französische Philosoph Charles Pépin in seinem klugen Buch «Die Schönheit des Scheiterns», in welchem er «eine kleine Philosophie der Niederlage» vorlegt. Gerade durch Rückschläge, schreibt er, wird der Charakter geformt und keinesfalls durch ständigen Erfolg. Damit folgt er Friedrich Nietzsche, der hundertfünfzig Jahre zuvor in seinem Werk «Also sprach Zarathustra» den «Sturz als Teil des Aufstiegs» beschrieben hat. Gemeinsam ist den beiden Philosophen der tiefgründige Blick auf Fehlschläge.

Tabuisierender Blick

In krassem Widerspruch dazu stehen Pädagogik und Bildungswissenschaften, die ein verdecktes Verhältnis zum Scheitern haben, manchmal einen verwerflichen oder sogar tabuisierenden Blick auf das Phänomen. Das ist erstaunlich. Nirgendwo sind Erfahrungen mit Niederlagen und Versagen grösser als in Familie, Schule und Ausbildung. Doch lieber spricht man von Fehlervermeidung, von Krisen oder vom Nichterreichen der Lernziele. So kann man sich möglichst schnell wieder dem Gelingen zuwenden. Dieser Tunnelblick ist trügerisch. Er verunmöglicht die Einsicht, wie viel Kraft aus Fehlschlägen gewonnen werden und daraus Mut, Entwicklung und Widerstandsfähigkeit (Resilienz) entstehen kann.

Unsere Gesellschaft braucht eine Pädagogik des Scheiterns. Nachfolgend diskutiere ich drei Dimensionen: eine individuelle, eine systemische und eine politische. Sie betreffen Kinder und ihre Familie, Lehrkräfte und Schulen sowie die Bildungspolitik.

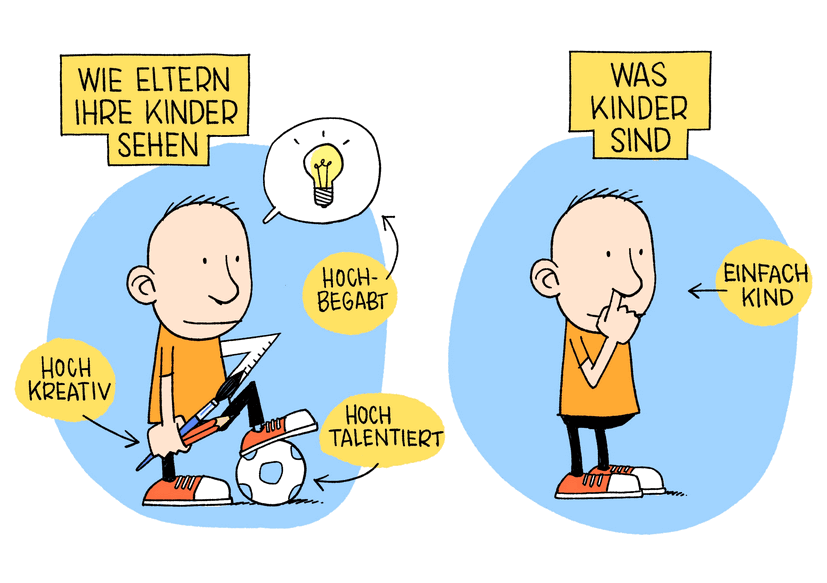

Mein erster Punkt ist das individuelle, allerdings oft unterschiedliche Scheitern von Kindern und Jugendlichen in Schule und Ausbildung. Wenn der Sohn eine Förderklasse besuchen respektive die Tochter eine Klasse wiederholen muss oder wenn der Nachwuchs das Gymnasium nicht schafft – dann ist das für Eltern nicht selten ein persönliches Versagen. Oft haben sie alles getan, um ihre Kinder vor Fehltritten zu schützen. Obwohl sie Misserfolge vermeiden wollen, werden sie trotzdem zu einem festen Bestandteil der familiären Wirklichkeit.

Heranwachsende können unter solchen Situationen ganz besonders leiden. Für manche ist das Scheitern schambesetzt. Wie Seismografen spüren sie, dass sie mit ihrem Versagen Mama und Papa enttäuschen, manchmal auch Gotte oder Götti und sogar Lehrerinnen und Lehrer. Gleichzeitig stellen junge Influencerinnen und Influencer in den Sozialen Medien den Erfolg so dar, als wäre er leicht zu erreichen. Wer sich an dieser Scheinwelt und den zahlreichen Likes misst, fühlt sich logischerweise unzulänglich und entwickelt oft Selbstzweifel, Ängste und das Gefühl, nicht dazuzugehören.

Statisch und dynamisch

Das Selbstbild spielt eine entscheidende Rolle. Gemeint ist damit, wie man über sich selbst denkt, wenn es um eigene Fähigkeiten geht. Wer gemäss der Psychologin Carol Dweck ein statisches Selbstbild hat, ist davon überzeugt, eigene Fähigkeiten seien festgelegt und angeboren («Ich habe einfach zwei linke Hände, das wird sich nie ändern»). Darum vermeiden solche Menschen Herausforderungen aus Angst, Fehler zu machen. Ganz anders sind diejenigen mit einem dynamischen Selbstbild. Sie glauben daran, sich entwickeln zu können («Ich bin zwar nicht gut in Mathematik, aber ich kann es lernen, wenn ich genug übe»). Dieses dynamische Selbstbild ermöglicht Menschen, das Lernen als Prozess und Fehler als Chance zu verstehen, um mit Misserfolgen umgehen zu lernen.

Auch für Lehrerinnen und Lehrer kann das Scheitern Wirklichkeit werden – allerdings nicht selten auch systembedingt. Das ist mein zweiter Punkt. Das Bildungssystem verlangt von ihnen, zu unterrichten, zu organisieren, zu dokumentieren, zu fördern, zu erziehen, zu integrieren und vieles mehr. Oft sind die Klassen, die Leistungsstände der Kinder heterogen, manche verstehen kaum Deutsch, andere haben sozial-emotionale Probleme und wieder andere sind Überflieger. Lehrerinnen und Lehrer mit einem statischen Selbstbild beziehen solche Tatsachen meist auf sich persönlich. Anfangs sind sie manchmal entlastet («Ich kann ja nichts dafür»), langfristig aber in ihrer Entwicklung blockiert, weil die Bedingungen nach innen zerstörerisch wirken («Ich kann damit einfach nicht umgehen»). Bleiben Unterstützung seitens der Schulleitung oder zugewandter Dienste aus, können pädagogische Klarheit, Geduld und Motivation verloren gehen. Nicht selten kommt das Phänomen der schleichende inneren Kündigung dazu. Ist diese mit Zynismus, Desillusion, Dienst nach Vorschrift oder dem Interessenverlust an den Schulkindern verbunden, kann das ein Burnout zur Folge haben.

Der dritte Punkt betrifft das Scheitern der Bildungspolitik. Anders als bei den ersten beiden Punkten geht es hier oft um eine gesellschaftlich nicht wahrgenommene oder verdrängte Problematik, manchmal auch um einen fehlenden, selbstkritischen Blick. «Concorde-Falle» heisst dieses vielfach beschriebene Phänomen in den Bildungswissenschaften. Der Begriff stammt aus der Geschichte des Überschallflugzeugs Concorde, bei dem Grossbritannien und Frankreich trotz steigender Kosten und klarer wirtschaftlicher Misserfolge weiter investierten. Es war ein Prestigeprojekt, das man trotz besseren Wissens durchzog.

Die Concorde-Falle

Mein Kollege, der Pädagoge Roland Reichenbach, hat die Concorde-Falle verschiedentlich beschrieben. Er meint damit die Angewohnheit, dass bildungspolitische Entscheidungsträger an Reformprojekten festhalten, weil bereits viel Geld investiert wurde, dazu gehört auch die aufgebaute Bürokratie – obwohl es objektiv sinnvoller wäre, gewisse Projekte zu beenden oder zumindest zu verändern.

Nicht wenige Projekte haben eine Ähnlichkeit zur Concorde-Falle. Beispielsweise das Frühfranzösisch. Es wurde mit grossem Aufwand eingeführt und von verschiedenen Evaluationen begleitet, deren Ergebnisse nicht immer veröffentlicht wurden. Dahinter steckt eine Kontroverse, welche die tieferliegenden Konflikte zwischen föderaler Autonomie und nationaler Harmonisierung spiegelt, zwischen Bildungsforschung und Praxis. Aktuell gilt das Frühfranzösisch für manche als gescheitert – auch wenn die Notwendigkeit des nationalen Zusammenhalts immer wieder betont wird. Zumindest ist es eine empirische Tatsache, dass 49 Prozent der Heranwachsenden trotz Frühfranzösisch im Leseverstehen nicht einmal die Grundkompetenzen erreichen. Zudem fehlt es an gut ausgebildeten Lehrpersonen und an ebenso motivierten Schülerinnen und Schülern. Der frühe Beginn garantiert offenbar nicht wie erhofft den späteren Lernerfolg. Das Parlament hat das teilweise erkannt. Trotzdem dominiert die Passivität. Die Concorde-Falle lässt grüssen.

Wie könnte die Spirale aufgebrochen werden? Indem die Bildungspolitik Scheitern nicht weiterhin lediglich als Hindernis auf dem Weg zum Erfolg versteht, sondern als integraler Bestandteil des selbstkritischen Lernens. Eine gelungene Ausbildung, eine berufliche Laufbahn oder ein bildungspolitisches Projekt ist nie nur durch Erfolg bestimmt. Es gibt auch eine Kraft, die im Mut liegt, das Scheitern einzugestehen. Fehler und Niederlagen sind weder eine ausschliesslich individuelle noch systemische oder bildungspolitische Schande. Nein, sie sind ein essenzieller Teil menschlicher, system- und bildungspolitisch bedingter Erfahrung.

Gerade die Bildungspolitik könnte ein Modell für eine positive Fehlerkultur werden: Im Fall des Frühfranzösisch heisst das: Kritik nicht nur schnell wegbügeln, sondern sie offen thematisieren, den Kontakt zur Basis – zu den Lehrkräften – suchen und ihre Aussagen und Erkenntnisse zusätzlich zu Evaluationen als Lernchancen begreifen. Das Wesentlich wäre: Entsprechend handeln und Veränderungen anpacken.

Oder, wie Winston Churchill das formuliert hat: «Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ihn einzugestehen und die Begeisterung nicht zu verlieren.»

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://margritstamm.ch/

Kommentare